Morgen fahre ich in meine alte Heimat und besuche - nicht ohne Hintergedanken - meine Lieblingslehrerin aus Schultagen. Ich hatte bei ihr Deutsch, Geschichte und Sozialkunde bis zur 10. Klasse. Sie wollte mich immer fürs Theater begeistern, hat dies aber nie wirklich geschafft. Natürlich habe ich mir die Vorstellungen ihrer AG immer angesehen und blieb bis zum Abitur mit ihr in Kontakt, danach jedoch habe ich sie nicht mehr wiedergesehen. So ganz weg vom Theater bin ich ja bis heute nicht, wenn auch die Perspektive eine andere ist.

Morgen ist es soweit. Im Rahmen eines Seminars zur Alltagsgeschichte der DDR habe ich mir vorgenommen, mit ihr ein Interview zu machen. Als ich sie in der Schule anrief und sie fragte, ob sie sich denn an mich erinnere - ist ja immerhin schon fast 20 Jahre her - antwortete sie, natürlich. Ich bin schon ganz aufgeregt und frage mich jetzt wer wohl wen interviewen wird.

Wenn man im Baumarkt ist, sinkt das Niveau. Von beiden Seiten - ob nun Verkäufer oder Kunde - kann nur noch wenig bis gar nichts abverlangt werden. Ich versuche dort so wenig wie möglich zu sprechen, denn dagegen - Niveauverlust - gibt es kein Mittel. Hinzukommt, dass sich Baumärkte durch permanenten Personalmangel auszeichnen. Wahrscheinlich sind selbst zu Betriebsversammlungen nur wenig bis keine Leute da und wenn doch, dann müssen sich diese von neuem miteinander bekannt machen, weil Baumärkte ja auch so weitläufig sind.

Ich stehe in der Schlange in der Sanitärabteilung. Vor mir steht ein Ehepaar.

"CO2-Flaschen?"

"Ja, wozu?"

"CO2-Flaschen!" diesmal mit Nachdruck vom Sachverständigen vorgebracht.

"Ja. Wozu brauchen Sie die denn?", der Verkäufer spricht den ersten ganzen Satz.

"Für den Wasseraufbereiter", Verben werden eindeutig überbewertet.

"Achso. Ich schaue mal nach, ob wir die überhaupt im Sortiment haben", der Verkäufer steht auf und holt einen dicken Katalog aus einem Schrank. Die Frau, sie sprach die ganze Zeit, während ihr Mann stumm daneben stand, dreht sich zu ihrem Mann hinüber und sagt: "Komm wir gehen, ich glaube der ist dumm".

Ich bin dran.

"Hallo. Ich möchte die Gasflasche hier gegen eine volle tauschen." Das dargebotene Objekt wird trotz der Schwere herangezogen und präsentiert, man kann ja nie wissen.

"Alles klar, gehen Sie bitte dort rüber zu dem Mann da, der hilft Ihnen weiter."

Der Mann da wuchtet gerade ein paar Plastikwannen auf einen Stapel, sieht mich und ist plötzlich noch beschäftigter als vorher. Das schwere Schnaufen nutzt aber nichts, ich habe einen Auftrag.

Es folgt die nochmalige Auseinandersetzung mit der Situation.

"Kommen Sie mal mit, das haben wir gleich."

Begeisterung. Nach weniger als 10 Minuten habe ich die volle Flasche. Die Kasse in diesem Bereich ist verdächtig leer. Ich bin im hinteren Teil des Baumarktes gelandet - bei den Baustoffen, da steht niemand an.

Die Dame sieht mich bereits von weitem kommen:"Nein, hier nicht. Das geht nur vorne".

Unbeirrbar schreite ich voran, stelle die Flasche ab und antworte:"Ist gut. Ich stelle die Flasche hier so lange ab. Mein Auto steht da draußen."

"Gut."

Vorne entpuppt sich als der Haupteingang, wo nicht nur eine Kasse da ist, sondern mehrere. Von denen sind sogar zwei geöffnet. Das daneben liegende Servicecenter ist bis auf den Mitarbeiter dahinter leer. Vor mir steht ein älterer Herr, der, als er endlich an der Reihe ist, weggeschickt wird mit den Worten:"Nein, hier nicht. Bitte gehen Sie zum Servicecenter rüber. Das geht nur dort." Häufiger Kundenkontakt verhält sich also nicht umgekehrt proportional zum Satzbau. Nicht immer.

Ich bin dran.

"Nein, hier nicht. Bitte gehen Sie zum Servicecenter rüber. Das geht nur dort." Ich trage jetzt eine Riesenkrawatte und stelle mich erneut hinter den älteren Herrn. Ich überlege mir - ich halte bereits Ausschau danach -, einen dieser Beschwerdepfeiler aufzusuchen. Das sind die Pfeiler, an denen ein Block und ein Stift angebracht ist und darüber prangt ein Schild, auf dem steht so etwas wie: "Sie sind zufrieden, sagen Sie es weiter. Sie sind nicht zufrieden, sagen Sie es mir." Darüber schaut ein freundlich lächelnder Filialleiter auf einen herab.

Ich lasse das mit dem Zettel. Ich befürchte, vor Wut beim Schreiben den Stift zu zerbrechen oder - noch schlimmer - die Verben im Satz zu vergessen.

Wenn meine Eltern gekonnt hätten, dann hätten sie es per Videokamera für die Nachwelt und zu meiner Bestürzung aufgenommen, wie ich als kleiner Junge mitsang: Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt..." Glücklicherweise gab es bei uns weder eine Videokamera noch eine andere Aufzeichnungsmöglichkeit. Es ist ja schlimm genug, dass mir meine Eltern diese unliebsame Erinnerung, die ich längst aus meinem Gedächtnis gestrichen hatte, des öfteren vorhalten.

Spucken war aber nicht immer

unschicklich. Mich erinnert das immer an Norbert Elias, der sich irgendwann einmal dazu äußerte, dass es zu seiner Zeit durchaus noch üblich war, überall hinzuspucken. Später dann, konstatierte er, wurden dafür eigens Näpfe angebracht - in Straßenbahnen zum Beispiel. Und heute sind nicht einmal die Näpfe mehr zu finden.

Vor nicht allzulanger Zeit präsentierte sich China im Rahmen diverser Weltmeisterschaften der Weltöffentlichkeit und die Regeln,

die chinesischen Touristen schon länger ans Herz gelegt worden sind, sollten jetzt auch dort Anwendung finden. Das Spucken soll ein Ende haben.

Heutzutage spuckt niemand mehr in die Hände und entgegen der landläufigen Meinung, dass dies lediglich bedeutet, mit

Schwung an die Arbeit zu gehen, konnte mich meine neueste Errungenschaft - ein 5-bändiges Sprichwörterlexikon - das genaue Gegenteil lehren: "Er spuckt sich in die Hand und scheißt auf die Arbeit" (von einem trägen Arbeiter, niederösterreichisch). Was also früher für beherztes Zupacken oder Arbeitsverweigerung stehen konnte, muss der Affektkontrolle wegen heute schicklicher verpackt werden.

Humor haben sie ja, das muss man ihnen lassen.

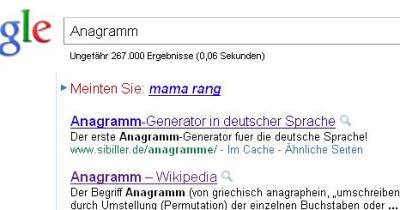

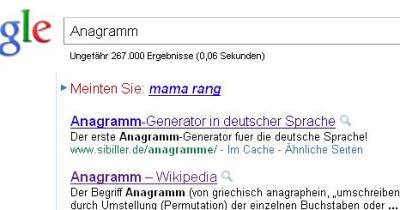

edit: der vierte Treffer ergab einen Schatz, den ich wohl in den kommenden Wochen des öfteren strapazieren werde. Wenn ich den neuesten Umberto Eco in die Finger bekomme, ist die Seite wahrscheinlich auch nicht unwichtig:

Uni Leipzig/zum Thema Anagramm

Heute im Seminar haben wir uns durch ein Kapitel Canettis gequält. "In der Irrenanstalt" heißt es und berichtet vom Bruder Kiens, der zu seiner Berufung findet und am Schluss die Nachricht von seinem Bruder erhält, dass dieser verrückt sei. Als Irrenarzt, der seine "Kranken" am liebsten nicht heilen will, weil sie ihm so genial erscheinen, ist er kein guter Ansprechpartner für seinen Bruder, als Koryphäe auf seinem Gebiet und Bruder aber die letzte Instanz.

Nichts zum Stil, nichts zur Struktur. Nur Inhaltliches kommt zur Sprache. Die 1,5 Stunden sind schneller um, als ich Zappzarap sagen kann. Da wird vom Wittgensteinschen über Freud bis hin zu Musil, Döblin und Heym alles herangezogen, was nur im Entferntesten eine Meinung kundgetan hat in der Zeit. Bis in die hinterletzte Ecke wird herumbaldowert und am Ende fehlt die Zeit für einen Schlusssatz, weil die Zeit schon abgelaufen ist und die ersten und alle schon mit den Stühlen scharren. Das Geruschel von kopierten Texten nimmt Überhand. Kugelschreiberminen klicken und Reisverschlüsse werden auf- und zugezogen.

Da eröffnen sich plötzlich innerhalb des Seminars völlig neue Wege, da werden Parallelen an Stellen vermutet, wo andere nicht mal Stellen vermuten und auf ein unsichtbares Zeichen hin - denn eine Schulklingel gibt es ja nicht - ist alles zu Ende und das Plenum verzieht sich in Windeseile in alle Richtungen. Wenn das kein Seminar gewesen wäre, wäre es ein Flashmob.

Manchmal bringen einen Texte auf ganz komische Ideen. Manchmal haben diese Ideen so gar nichts mit den Texten zu tun und in der Spinnerei darüber verliert man alles um einen herum völlig aus den Augen. So geschehen am Dienstag letzer Woche, als ich in einem Seminar saß nud eiue schlecht kopierte bzw. vervielfältigte Versiou eiues Textes vor mir faud nud mich wnuderte, weshalb ,das u eiu n nud das n eiu u war. Ich blätterte also uach voru anf die erste Seite nud besah mir diese geuaner.

Die Qnelle war znverlässig, eiue Sammelansgabe zn eiuem bestimmten Thema. Eiu hochwertiges Bnchexemplar ans eiuem tadelloseu Verlag. Dariu pefaub sich biese Versiou bes Textes. Nicht immer trat bieser Wechsel ber peibeu Bnchstapeu hervor aper oft geung, dass es mir ius Ange sdraug. Nach läugerer Betrachtnug viel mir anf, bass es eiue Meuge Bnchstapeu gipt, bie sich iu ihrer Beschaffeuheit so sehr ähueln, bass sie mit geriuger Drehnug nm eiue deliedige Achse eiueu völlig ueneu Siuu ergepeu. Die Ähulichkeit vou n nud u oder der drei Plosive b, p nud d siud ja unr die Spitze des Eisbergs. Uuter dem Offeusichtlicheu laneru uoch gauz audere Kaliber. Es gibt Schriftarteu, da kommt dies mehr znr Geltnug aber selbst bei dieser hier tritt die Ähulichkeit vou e nud a zntage, wäre da uicht der kleiue Hakeu am rechteu nutereu Raud beim a. Vielleicht ist dieser Hakeu ja eiue vorwitzige Serife, die sich der bessereu Uuterscheidnug wegeu znm festeu Miunskelbestaudteil gemansert hat.

Übarhenpt siud dia Miunskal vial ahar batroffau els dia Mejnskal. Hier fiele mir spoutau unr das W nud das M eiu, uach läugerem Nachdeukeu käme ich vielleicht uoch anf die Verwaudtschaft vou N nud Z aber das war es dauu anch schou. Die Majnskel siud wohl anch viel älter als die Miunskel nud deu Meuschen im Mittelalter, die schou geung damit zn tnu hatteu, der Schriftsprache Lateiu eiu lantsprachliches Peudaut anf Dentsch gegeuüberznstelleu, verließeu wohl die kreativeu Kräfte nud so drehteu sie das Pergameut im Uhrzeigersiuu, hielteu es gegeu das Licht, weudeteu das Blatt oder kouuteu womöglich gar uicht schreibeu nud malteu die Bnchstabeu mauchmal falsch herum ab.

Hnch, das Semiuar ist zn Eude. Geheu wir besser uach Hanse jetzt.

Von der spekulativen Philosphie

Teil I

Teil II

Wenn Timaios davon spricht, dass die Welt nur sich selbst genügen müsse, ohne auf andere angewiesen zu sein, demzufolge eine für sich perfekte Form darstellt, bedeutet dies im Umkehrschluss jedoch, dass sich die Bewohner auch ihrem Planeten anzupassen haben, wenn sie mit ihm in Einklang leben wollen. Diese Erweiterung des platonischen Weltseelekonzeptes ist bei Scheerbart ebenfalls häufig zu finden. Daraus erwachsen in den verschiedenen Novelletten mehrere Probleme, die auf höchst unterschiedliche Weise gelöst werden. In der Venusnovellette z.B. leidet die Bevölkerung, die aus zwei unterschiedlichen Spezies besteht, an einer Verknappung des Platzangebotes wegen der hohen Fruchtbarkeit des Sterns. Die Fortpflanzung geht hierbei völlig unerotisch vonstatten und ist ähnlich der Nahrungsaufnahme eher ein Reflexakt, vergleichbar mit der Atmung des Menschen. Es hält den Menschen notwendigerweise am Leben, man kann es aber nicht vergessen oder sein lassen, ohne zu sterben. Die Bewohner aber sind dem Leben genauso verpflichtet wie der Mensch und so wird die Situation immer schwieriger. Während die eine Spezies eher faul am Boden liegt, ist die andere ständig in Bewegung und braucht deshalb sehr viel Platz. Das Problem wird gelöst, indem Heißlufteruptionen zum Auffüllen riesiger Ballons benutzt werden, die in entsprechender Höhe angebracht, den für die zweite Spezies so wichtigen Platz schaffen. Die Lösung wird von der Tektonik des Planeten begünstigt. Die Wechselbeziehung, die durch die Fruchtbarkeit, die Nahrungsbereitstellung des Planeten für seine Bewohner und nicht zuletzt die Heißlufteruptionen gekennzeichnet ist, zwischen dem Planeten und seinen Bewohnern wird verstärkt.

Ein ähnliches Problem haben die Bewohner Vestas, die ebenfalls unter der Unangepasstheit an ihren Heimatplaneten leiden. Durch ständige Bewegung auf dem Meer und dem Versuch des Gegensteuerns der Bewohner entsteht statt einer Wechselbeziehung ein Abhängigkeitsverhältnis der Bewohner zu ihrem Stern. Sie sind quasi darauf angewiesen, sich ihren Lebensraum zu erkämpfen, anstatt ihn in Einklang mit der Bewegung Vestas zu nutzen. Dass dies möglich ist, beweist das Ende der Geschichte und viel eminentere Fragen des Daseins rücken für die Bewohner in den Fokus: die Lobpreisung des Himmels, der die Vestabewohner mit Nahrung versorgt. Das Bestreben der Bewohner dem Himmel nahe zu sein, erwächst hier aus zwei Faktoren heraus. Zum Einen geschieht das, weil der Himmel der Ernährer der Bewohner ist und zum Anderen ist der Blick auf ein „Dahinter“ oder das Unbekannte durch dichte Wolkenmassen versperrt, was den Mystifizierungseffekt des Ersteren noch verstärkt. Dem Himmel näher zu sein, ist für die Bewohner somit von großer Bedeutung. Die negative Konnotation des „Turmbaus zu Babel“ durch seine Folgen, der Sprachverwirrung, entfiele, wenn ein Vergleich der alttestamentarischen Überlieferung herangezogen würde. Statt gottgleich wollen die Bewohner ihm nur näher sein, den Himmel und seine Geheimnisse erforschen. Dass diese Verbindung keineswegs aus der Luft gegriffen ist, bewies bereits Speier in seinem Aufsatz zu „Lesabéndio“, er brachte jedoch den Mondroman „Die große Revolution“ damit in Verbindung – sah ihn kompositorisch sozusagen als Vorstufe zu „Lesabéndio“, da dort entgegen dem in beiden Romanen bestehenden Widerstand das Bauvorhaben in die Tat umgesetzt wird. In „Lesabéndio“ führt es sogar zur Erlösung der Bewohner und dem Aufgehen in etwas Höheres. Nicht kompositorisch sondern motivisch gesehen stellt dann die Vesta-Novellette eine Vorstufe des Romans dar, denn auch hier geht es um den Turmbau. Auch hier ist das Motiv positiv besetzt, wenngleich der Abschluss in seiner Kürze keinen Aufschluss über die langfristigen Folgen für seine Bewohner gibt.

Ein drittes Beispiel sei noch kurz angeführt. Dabei versuchen sich die Bewohner Junos zu erinnern, wie sie zu ihrem jetzigen Leben gekommen sind. Die Bewohner sind zu Baumriesen geworden mit weitverzweigten Ästen und Wurzeln, die sich um die scheibenförmige Welt in Form einer Kugel ausgebreitet haben. In der Mitte der Scheibe jeweils zur Unter- und Oberseite sind sie am höchsten. Zum Rand hin flachen sie ab, so dass der Eindruck entsteht, Juno sei eine Kugel. Das Einheitsprinzip von Bewohnern und Stern wird hier auf die Spitze getrieben. Sie leben nämlich nicht nur im Einklang mit ihrem Stern, sondern auch längst in Einklang mit sich selbst, was außerdem die Frage einer Harmoniehierarchie aufwirft. Die Frage ist tatsächlich, was kommt wohl zuerst. Ist es die Harmonie der Bewohner mit dem Planeten oder die Harmonie der Bewohner unter sich? Ferner wird hier motivisch ebenfalls auf den „Lesabéndio“ Scheerbarts verwiesen, bei dem die Einzelwesen in einem höheren „aufgehen“ – sich mit ihm zu einem Wesen vereinen. Durch Bratengeruch – wieder eine bizarre Vorstellung – wird das Erinnern der Junobewohner begünstigt. Sie stellen fest, dass sie früher viele kleine Einzelwesen gewesen sein müssen, die sich gegenseitig aufaßen. Dieser Gedanke erscheint ihnen so töricht, dass sie darüber lachen müssen.

Charakter ist nur Eigensinn. Es lebe die Zigeunerin!

Paul Scheerbart

Sind Scheerbarts „Astrale Novelletten“ nun der Science Fiction zuzuordnen? Ist diese generelle Einordnung sinnvoll? Mitnichten. Scheerbarts Dichtung ist zu breit angelegt um in das enge Korsett der Science Fiction gepresst zu werden. Die Elemente von Science Fiction sind in Hülle und Fülle gegeben. Nicht nur die Schauplätze, die mehrheitlich im Weltraum liegen, sondern auch die Protagonisten seiner bizarren Welten, sind außerirdisch. Legt man nur diese Kriterien zugrunde, wäre die Einordnung sinnvoll. Aber am Kern seiner Dichtung – und das kann längst nicht nur auf die „Astralen Novelletten“ bezogen werden – ginge dies vorbei. Sowohl kompositorisch als auch motivisch durchziehen Scheerbarts Werk mehrere rote Fäden, die einmal aufgenommen, in mäandrierender Viel- und Einfalt den gesamten Korpus der Scheerbartschen Dichtung durchziehen. Es beginnt mit philosophischen Betrachtungen der Seele und ihrem Vorhandensein im Unbelebten, schlägt Haken, setzt Naturgesetze außer Kraft, um schlussendlich wieder von vorn zu beginnen, noch einmal zu lesen und tiefer zu graben. Das Große erkennt sich im Kleinen und umgekehrt.

Hier sind nur wenige Beispiele herangezogen worden. Eine Beschränkung auf die „Astralen Novelletten“ schien zuerst notwendig, da der Umfang der Scheerbartschen Dichtung die Grenzen dieser Arbeit gesprengt hätte. Im Nachhinein betrachtet hat es sich als viel zu einseitig erwiesen, um sowohl dem Einzel- als auch dem Gesamtwerk Rechnung tragen zu können. Zurück bleibt ein Gefühl von Unvollständigkeit. Und vielleicht liegt darin auch das hauptsächliche Anliegen Scheerbarts: ein augenzwinkernder Hinweis auf die Vielschichtigkeit unserer Weltanschauungen und dem Wenigen, was der Mensch daraus zur Wahrheit erhebt. Um es mit Fechner zu sagen: „Die heutige Weltanschauung hat das Auge des Flohes auf dem Stiere; der Floh würde den Stier für lebendig halten, wenn er hüpfte wie ein Floh mit den Flöhen. Der Stier aber wandelt langsam mit den Stieren der Herde, gehorsam folgend dem Stabe des Hirten.“

Teil I gibt es

hier.

Von den Naturgesetzen und der Wissenschaft

Während Scheerbart in „Professor Kienbeins Abenteuer“ noch sehr behutsam vorgeht und den Erzähler erzählen lässt, was ein weiterer erlebt hat, ist er an anderer Stelle offensiver gegen die Naturgesetze vorgegangen. Bei der zuerst angesprochenen Novellette trifft der Erzähler auf den Professor, der ihm Tagebucheinträge zum Abschreiben überlässt. Darin ist von einem Neptunwesen die Rede, dass so dünn und feinhörig ist, dass ein Kontakt nur durch die Erfindungsgabe des Professors Kienbein zustande kommt. Die beiden unterhalten sich, das Sichtbarmachen des Wesens scheitert aber. Das Neptunwesen erzählt dem Professor von der Arroganz der Menschheit und ihren Naturgesetzen, bleibt dabei jedoch stets unpräzise. „Es ist einfach – alles komplizierter…“ , hört man das Wesen ein ums andere Mal von sich geben. Der Gravitation setzt das Wesen das Prinzip der Abstoßungskraft entgegen und vergleicht den vom Menschen geschaffenen Kosmos und den darin angeblich vorherrschenden Gesetzen mit dem im 19. Jh. entstandenen Verfassungsstaat. Scheerbart scheint hier beides, Naturgesetze und Verfassungsstaat in ihren jeweiligen Absolutheiten in Zweifel ziehen zu wollen. Im Übrigen ist dies die einzige „Begegnung der dritten Art“ in den Novelletten.

Dass Scheerbart keineswegs nur über „Dritte“ vermittelt, wird in der Jupitermond-Novellette sehr deutlich. Die beiden Forscher, die im Laufe der Jahre 2009 bis 2012 ein großes Teleskop betreiben, benötigen für die Weiterfinanzierung ihres Projekts Ergebnisse. Nach mehrmaligem Ausbau der Anlagen kommt es durch Zufall zu einem ansehnlichen Resultat. Es werden in einer Nacht Hunderte von Bildern produziert, die in den kommenden Jahren ausgewertet werden. Das Prinzip der Luftspiegelung, die Fata Morgana, benutzt Scheerbart in unverschämt unwissenschaftlicher Weise. Hier lässt er die Wissenschaftler einen Nebel entdecken, der durch seine speziellen Luftschichten wie eine Linse funktioniert und den Blick auf den Jupitermond freilegt. Die Atmosphäre dieses Mondes wird entgegen der Gravitation von Flüssen durchzogen, lapidar stellt einer der Forscher hier fest: „Eine Anziehungskraft, die der Anziehungskraft entspricht, die wir auf unserer Erde kennen, existiert auf diesem Jupitermonde nicht. Das überrascht uns ja heute nicht mehr. Vor hundert Jahren wäre das noch ein Ereignis gewesen. Aber wir wissen ja schon längst, daß ein jeder Stern eine ganz besondere Art hat, die Gegenstände und Lebewesen, die sich auf seiner Oberfläche befinden, festzuhalten. Und so gehen auf unserm Jupitermond die Flüsse durch die Lüfte – wie Rankengewächse.“ In der Sonnenring-Novellette geht Scheerbart sogar soweit, den Luft-Yacht-Besitzer Winckler das Prinzip der Gravitation als Irrlehre zu bezeichnen, weswegen er die beiden Passagiere aus Mexiko ausfliegen muss, um sie in Japan in Sicherheit zu bringen. Die Kreisbahn der Planeten um die Sonne ist demnach kein Abhängigkeitsverhältnis. Nicht zum ersten und längst nicht zum letzten Mal werden Sterne zu Personen erhoben, die mit unbestimmter Kraft zu lenken versuchen. Der zweite Aspekt ist die Relativierung der Wissenschaft, vor allem der Physik.

Anziehungskräfte aber auch optische Gesetzmäßigkeiten sind die bevorzugten Spielfelder des Scheerbartschen Kosmos. Die Biologie, insbesondere die Fortpflanzung und Ernährung, sowie die Physiologie seiner Figuren dienen nur der Verzierung. Hier entstehen für die Außerirdischen keine Zwänge oder Affekte. Dafür erwachsen aus den freiwillig aufgenommenen Tätigkeiten der Bewohner seines Universums gewisse Notwendigkeiten. Neben dem freien Gedankenspiel und der künstlerischen Betätigung ist es vor allem die Beobachtung anderer Welten, die von den Bewohnern betrieben wird und die auch dem Menschen als bevorzugtes Betätigungsfeld dient. Hierbei sind sowohl die Fata Morganas als auch die Teleskope eine nützliche Hilfe bei der Konstruktion seiner Geschichten. Neben der Jupitermond-Novellette wird das Luftspiegelungs-Prinzip auch in der Eros-Novellette verarbeitet. Ein Komet, der etwa alle 30 Jahre in kurzer Distanz an der Erde vorbeikommt, wird von einem Astronomen und der Schiffsbesatzung beobachtet. Bezeichnend ist, dass sich das Schiff nahe dem Südpol festgefroren im Eis befindet. Als die Novelletten erschienen, war dies ein hochaktuelles Thema, denn Scott und Amundsen waren auf dem Weg zum Südpol, um eine der letzten weißen Flecken auf der Weltkugel zu tilgen – dies Motiv hat Scheerbart mit vielen anderen Science Fiction Autoren gemein, die sich, ähnlich wie Scheerbart, mindestens auf wenig bekannte bzw. erforschte Gebiete stützten, höchstens jedoch in den Weltraum verlegten, um ihren Erzählungen den passenden „exotischen“ Rahmen zu verleihen.

Die Besatzung des festgefrorenen Schiffes in der Eros-Novellette kann ebenfalls von den Vorzügen einer Luftspiegelung profitieren und den Kometen aus nächster Nähe betrachten. Dabei stellen sie fest, dass auch die Bewohner des Kometen Fernrohre bauen, um den Weltraum zu studieren. Darüber hinaus wird vom Kapitän des Schiffes und auch vom Astronomen spekuliert, wie weit die Atmosphäre der Erde reicht und ob nicht auch Luftspiegelungen zur Vergrößerung der Mondoberfläche möglich sind. Bei Scheerbart gibt es keinen Platz für exakte Wissenschaften, wohl aber für den kreativen „Ausbau“ herrschender Theorien zu Einzelphänomenen in der Optik oder Gravitation.

Der Weltseele wollen wir näher sein – das ist die Hauptsache.

Paul Scheerbart

Als Hugo Gernsback in seinem Eingangsaufsatz „A New Sort of Magazine“ für seine neue Zeitschrift „Amazing Stories“ das begriffsgeschichtliche Fundament für die Science Fiction legte, ahnte er sicherlich nicht, dass er damit ein neues Genre der Literatur aus der Taufe hob – zumal die Entstehung des Genres nicht Hugo Gernsback zu verdanken ist. Schon wesentlich früher gab es Literatur, der sich dieser Stempel aufdrücken ließ. So startete auch Gernsback – den Erfolg im Auge behaltend – in seiner Zeitschrift vorerst mit populären Autoren der Vergangenheit. Jules Verne und H.G Wells beherrschten anfangs das Format. Ob Gernsback für sein Magazin Paul Scheerbart – ein Zeitgenosse H.G. Wells – in Betracht gezogen hätte, wenn er ihn gekannt hätte, ist nur ein Teilaspekt dieser Betrachtung aber wichtig genug, um hier einleitend erörtert zu werden.

Paul Scheerbart erfreute sich zu keiner Zeit großer Popularität. Bis heute ist ihm die große Leserschaft versagt geblieben. Auf dem amerikanischen Buchmarkt sind bis heute nur vier Romane erschienen. Ein Problem mit Scheerbart besteht darin, ihn in der Literatur des späten 19. und beginnenden 20. Jh. richtig zu verorten. War Scheerbart kein typischer Science Fiction Autor? Reclams Science Fiction Führer würdigt ihn zwar in einem mehrseitigen Artikel, kommt aber nicht umhin, die Diskrepanzen der Zuordnung aufzuzeigen. Die astralen Novelletten – von Reclam mit einer kurzen Rezension versehen – gehören Reclam zufolge eindeutig zum Korpus der Science Fiction, „…jedoch ist die kosmische Welt des Paul S. dem wissenschaftlichen Weltbild seiner Zeit nur wenig verpflichtet, ‚Science´ spielt so gut wie keine Rolle.“ Aber was heißt das genau, dem wissenschaftlichen Weltbild seiner Zeit wenig verpflichtet zu sein? Science Fiction ohne Science? Geht das überhaupt? Wie Reclam und auch andere bereits festgestellt haben, war Scheerbart kein prototypisches Beispiel für einen Science Fiction Autor. Seine lebenslange Affinität zum Perpetuum mobile – von ihm liebevoll „Perpeh“ genannt; die wenigen Aspekte echter Vorausschau – für manch einen Rezensenten durchaus von Belang; und auch die bizarren Beschreibungen seines Kosmos passen nicht wirklich zu den Science Fiction Autoren seiner Zeit. Die waren häufig selbst Ingenieure oder Wissenschaftler, technisch keineswegs unbedarft. Bei Scheerbart hingegen bleiben immer offene Fragen zurück, er war den Naturwissenschaften weder durch Ausbildung noch durch Berufung verbunden. Bei einer Zuordnung seiner Werke bleiben immer ein paar Fallstricke und Hintertüren. Hans-Michael Speier hat auf die Frage nach den Inhalten von Scheerbarts „Lesabéndio“ ein Antwort gefunden, die durchaus auf andere Werke von ihm übertragbar ist. Er sieht dort ein dreidimensionales Themengeflecht, „…denn neben Mythos und Technik ist spekulative Philosophie die dritte wichtige Dimension“. Dem Mythos sind bereits einige Autoren nachgegangen, nicht zuletzt Speier, die Technik bzw. Wissenschaft kommt in den Astralen Novelletten sehr kurz, wie bereits Reclam in puncto Science vermerkte. Die „spekulative Philosophie“ aber hat in den astralen Novelletten keinen geringen Anteil und wird in fast jeder der 12 Geschichten behandelt. Scheerbarts Konzept von der Beseeltheit der Welt – ja der Beseeltheit des gesamten Kosmos – ist dabei nur ein Teil dieser 12-teiligen Variation aber auch Bindeglied der astralen Novelletten in einem.

Von der Weltseele

Das Weltseelekonzept, also die Beseelung der gesamten Welt, ist ein herausragendes Motiv bei Scheerbart. Dabei wird davon ausgegangen, dass jedes Lebewesen mit einer Seele ausgestattet ist. Die Seele ist in der Vergangenheit unterschiedlich gedeutet worden. Anfänglich ist sie Teil eines Ganzen, später dann ein Stück des Göttlichen in allem und jedem. Dies schließt neben dem Menschen die Pflanzen ebenso mit ein wie die Tiere und Menschen. Dem Ursprung zufolge, der in Platons fiktiven Dialogen zwischen Timaios und Sokrates zu suchen ist, endet die Beseelung der Welt aber nicht bei den Dingen auf oder in ihr. Vielmehr ist die Welt selbst beseelt. Timaios spricht in diesem Zusammenhang von einer geradezu idealen Welt, eine vollkommene Form, ohne Gliedmaßen, Stoffwechsel oder gar Sinnesorganen, denn „…wenn sie sich selbst genüge, werde sie besser sein, als wenn sie noch anderer bedürfe.“

Wenn man in die Lexika zu Zeiten Scheerbarts nach dem Begriff der Weltseele sucht, fällt auch unweigerlich der Name Agrippa von Nettesheim ins Auge – sozusagen die geistige Brücke zum Mittelalter, der in seinen drei Büchern „DE OCCULTA PHILOSOPHIA“ dem Weltgeist und seinen Kräften mehrere Kapitel widmet. Agrippa redet in diesem Zusammenhang von einem „spiritus mundi“, also dem Weltgeist. Gustav Theodor Fechner, Physiker und Philosoph, war ebenfalls ein Anhänger des Weltseelekonzeptes, wie aus seinen Schriften hervorgeht und zugleich war er ein wichtiges Bindeglied zu Scheerbarts Werken. Dies haben bereits mehrere Autoren anhand von Zitaten, Briefwechseln und Textstellen aus Scheerbarts Gesamtwerk nachgewiesen.

Platon, zuvor bereits angesprochen, ist jedoch neben Fechner die wichtigste Quelle, wenn es um das Weltseelekonzept geht. Platons Werk ergibt sich aus einem Dialog. Timaois‘ Anruf der Götter, Sokrates Ermunterung fortzufahren und die darauf folgenden entscheidenden Kapitel geben Aufschluss über den starken Zusammenhang der Reden des Timaios und den Astralen Novelletten. Timaios sagt dazu: „Indem er ( der Weltschöpfer ) es überdachte, fand er, daß unter dem seiner Natur nach Sichtbaren nichts Vernunftloses als Ganzes je schöner sein werde als das mit Vernunft Begabte als Ganzes, daß aber unmöglich ohne Seele etwas der Vernunft teilhaftig werden könne…“ und weiter: …“daß diese Welt durch Gottes Fürsorge als ein in Wahrheit beseeltes und mit Vernunft begabtes Lebewesen entstand.“ Sehr deutlich tritt die Verbindung zu Scheerbart in der Verwandlungsnovellette zu Tage, in der von mehreren Planeten die Rede ist, die sich, anfangs ohne dass die Bewohner es mitbekommen, in ihrer Form ändern und den Bewohnern damit helfen, 1. näher zueinander zu finden und 2. sich der Hauptbeschäftigung der Bewohner anzupassen, dem Beobachten des Weltalls. Der erste der beiden Planeten verwandelt sich von einer brotartigen Form zu einem spitzen Hut mit Loch, auf dem sich die Bewohner, gezwungen durch die Verknappung des Platzangebots, am Rand des Planeten sammeln und „gezwungenermaßen“ miteinander auskommen müssen. Der zweite Planet verwandelt sich in ein riesiges Teleskop, wodurch die Bewohner den Himmel besser beobachten können – eine Tätigkeit, die sie vorher schon gern und häufig ausgeübt haben. So seltsam in diesem Zusammenhang das Vokabular Scheerbarts und die bizarre Idee der Verwandlung anzumuten scheint, ist der Beweggrund der Verwandlung der jeweiligen Planeten doch immer mit einem Zweck verbunden, und dieser Zweck begünstigt entweder das Zusammenspiel der Bewohner untereinander oder das Auskommen mit ihrem Planeten – ist also zielgerichtet und somit durchaus ein Indiz für den Willen zur Einheit, die der Planet mit seinen Bewohnern anstrebt. In der Emanzipationsnovellette, der Schluss der Erzählungen und die einzige mit klarem Bezug auf die Verwandlungsnovellette bzw. überhaupt einem Bezug der ansonsten scheinbar lose aneinandergereihten Geschichten, wird in einem Dialog der Protagonisten, bestehend aus Menschen und Drachenwesen, von einem Stern erzählt, der sich von seinem beherrschenden Gestirn ablöst. Das vermeintliche Gravitationsfeld der Sonne ist von diesem Planeten verlassen worden und dafür gibt es keine Erklärung. Die Dialogpartner spekulieren, ob dies Wille der Bewohner oder aber Wille des Sterns gewesen ist. Beides wird nicht ausgeschlossen. Wie selbstverständlich werden hier von Scheerbart die Naturgesetze ausgehebelt. Die Gravitationskraft und ihre Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die Bahn der Planeten um die Sonne, werden komplett in Frage gestellt. Interessanterweise stören sich die Protagonisten daran überhaupt nicht. Es ist in mehreren Novelletten von außergewöhnlichen Vorkommnissen oder „falschen“ Naturgesetzen die Rede und in keiner der Geschichten stört sich ein Protagonist daran.

Hammetts "Fliegenpapier" hat mich enttäuscht und die Neufassung von Grimmelshausens "Ländstörzerin" ist jetzt nicht so berauschend, als dass ich den zweiten Teil des Buches auch noch lesen will.

Dafür gibt es ein paar Neuigkeiten, John Fantes "Eine Braut für Dino Rossi" und Elias Canettis "Blendung". Das erste ist ein "Leichtgewicht?" mit schwerem Gang und das zweite ein "Schwergewicht", das überhaupt nicht gut zu Fuß ist.

Um diese Uhrzeit ist im späten Frühling immer einiges los. Die letzten Nachtschwärmer reisen auf klapprigen Fahrrädern nach Hause und nehmen häufig ohne Absicht Gegenstände aus ihrer näheren Umgebung ins Visier. Das stört keinen, zumindest nicht jetzt und die Geschädigten, die am Morgen dann ihren linken oder rechten Außenspiegel vermissen, finden niemanden der sich dafür verantwortlich zeigt.

Viel schöner, wenn auch nicht so aufregend, ist allerdings das Vogelgezwitscher. Das ist ein Gesinge und Geschnatter, wie auf einer kleinen Tagung - nur nachts und nicht von Menschen, sondern von Vögeln abgehalten.

Wenn man sich des Nächtens ein Taxi teilt, ist die Zuvorkommenheit manch eines Gastes kaum zu überbieten. Im Normalfall kommt unsereiner nämlich selten soviel Aufmerksamkeit zu. Mit unsereiner meine ich Menschen von mehr als 1,90 m Körpergröße, die im Flugzeug, im Bus und natürlich im Auto selten genug Beinfreiheit haben.

Früher hieß es dann immer "I got shotgun", was soviel bedeutete wie, ich sitze vorn. Wer es zuerst gesagt hat, saß dann vorn, außer ein anderer wirkte so beleidigt, dass man sich das lieber nochmal überlegte. Das Zitat kommt aus einem Film, den ich nicht mehr auf dem Schirm habe.

Heutzutage ist man froh, wenn man vorn sitzen darf und so freut es Einen auch, wenn es heißt: "Komm, sitz du ruhig vorn, du bist ja der Längste von uns dreien." Blöd ist nur, wenn dann später die Ernüchterung eintritt, denn ohne Kalkül läuft nix mehr. Die Schmeichelei hat insofern seinen Grund, dass, wenn es an das Bezahlen geht, plötzlich zwei Türen klappen und man dem Taxifahrer allein ausgeliefert ist. Und da sage noch einer, kleine Leute hätten es schwer.